7/3/ トマトの連作障害の原因は、 「連作によって土の栄養バランスが崩れたり、病原体や虫が増えたりするから」 と書きました。 つまり、 毎年新しい土で育てれば、病原体や虫が増えていくこと「家庭菜園講座 連作障害編」 農業技術者の家庭菜園講座 野菜作りはコツをつかめば初心者でも簡単に行う事ができます本サイトでは家庭菜園における連作障害の考え方について通常ネットではわからないような実体験と知識にもとづく生きた情報を紹介しています。連作障害とは トマトやジャガイモなどを毎年同じ場所で栽培すると、 生育の悪化や枯れてしまうことがあります。 この現象を連作障害といいます。 連作障害の原因には、前作の作物に寄生していた 病害虫が土壌中に残っており、 次に栽培された同じ科の作物に被害を与える場合や、 同一作物を連続して栽培することにより、 土壌中の肥料成分が、使用される

ナスの連作は ナスの育て方 Com

連作障害 トマト

連作障害 トマト-1/8/21 土を入れ替えてあげるとトマト苗も元気に育ちます ・土を入れ替える プランター栽培で連作をための基本は、土を毎回入れ替えることです。 連作障害は、同じ土のまま何度も育てることで起こりやすくなります。今回は、上記の活動を通じてお会いしたベテラン農家さんたちにヒアリングした結果をもとに、連作障害への対策方法をご紹介していきます。 目次 1 そもそも連作障害とは 2 ベテラン農家さんから聞いた、連作障害が起こる理由 21 連作障害の理由その

初めて トマトの連作障害 マツバ製茶 社員の声

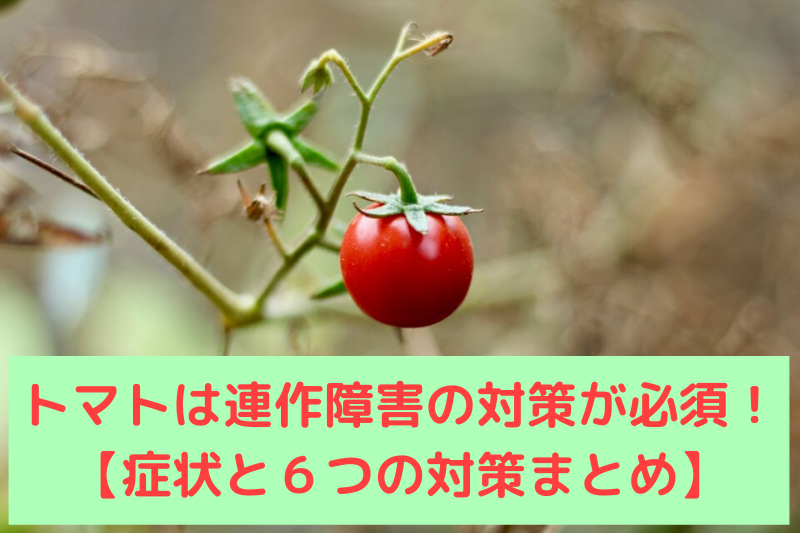

21/3/21 連作障害とは、特定の植物を連続して育てることにより、 病害虫の被害が出やすくなったり、生育不良になったりすることです。 トマトはナス科の野菜ですが、野菜の種類が違っても、 同じ科の野菜を育てることでも連作となります。1/2/ トマトの連作障害の症状 トマトの連作障害としては、以下の病害虫が知られています。 青枯病 その名の通り葉や茎が青いまま枯れていく、非常に深刻な病気です。 晴れた日の日中に萎れ、曇りや朝晩になると回復するという状態を繰り返しながら、数日で枯死します。 伝染するため、株ごとの処分が推奨されています。 半身萎凋病 一部の葉の中心からミニトマト栽培における連作障害の対処法を解説します^ ^ 何故連作障害が起こるのか? 連作障害の対処法 家庭菜園の場合 プロ農家の事例 先輩

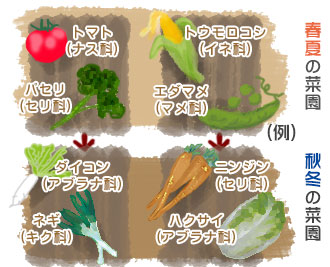

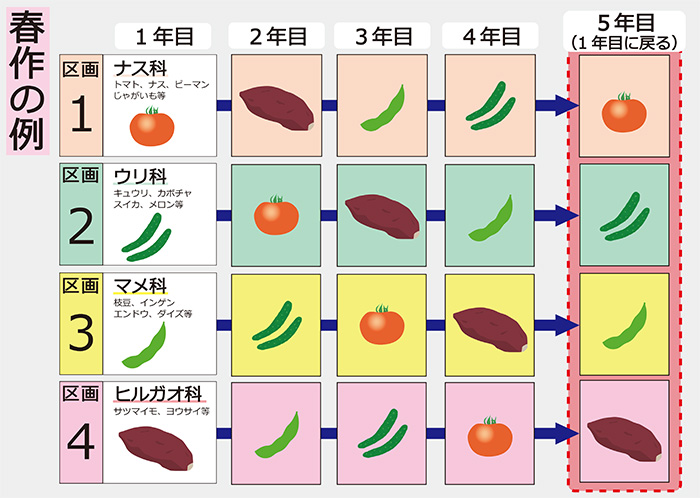

連作(後作)しないほうがいい野菜 連作(後作)したほうがいい野菜 混植しないほうがいい野菜 混植したほうが(相性が)いい野菜 例) ナスあとトマトの作付はよくない ナスあとカボチャの作付はよい ナスと一緒にスィートコーンを植えるとよくない ナスと一緒にインゲンを植えるとよい9/2/21 連作障害の回避 (例:ナス → トマト → ジャガイモ いずれもナス科) しかし、実際は㎡前後の区画で最長5年間作物を育てていかなければならないの で、なかなかうまくいかないこと連作障害はどうして起こるのか? ―病原菌や線虫が増殖する― 連作障害は,どのようなメカニズムで引き起こされるのでしょうか。連作障害の主な原因は病 害虫(病原菌や悪玉線虫)です。多くの場合,病害虫は,種や苗の土などと一緒に畑の外から持

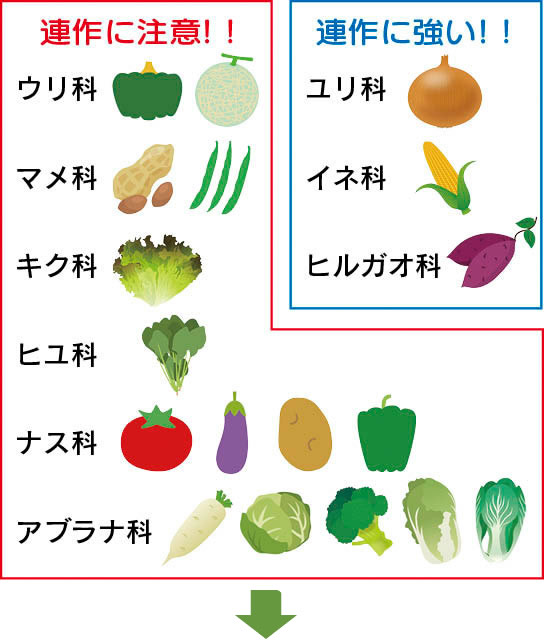

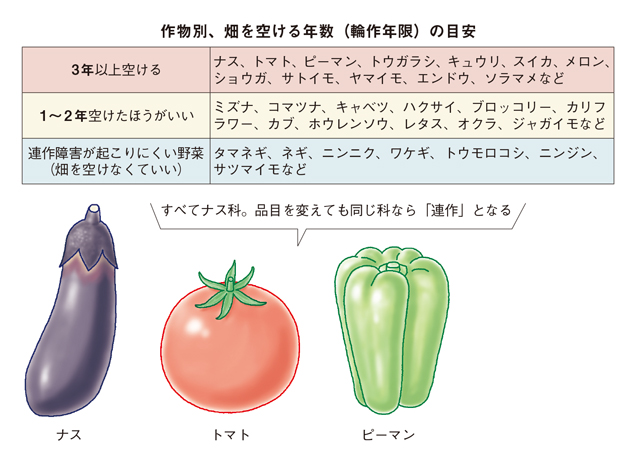

連作障害とは ナス科やウリ科、アブラナ科など特定の作物を、同じ場所で長年栽培していると生育が悪くなったり、枯れてしまったりすることがあります。 この現象を「連作障害」といいます。 この原因は前に作った野菜や使用した肥料により、土壌中連作障害は全ての野菜で発生するわけではなく、連作障害が発生しやすい野菜と、発生しにくい野菜があります。 また、連作障害を避けるために、1度作った場所ではしばらく同じ野菜は作らずに( 輪作 )、栽培間隔をあけるべき期間「 輪作年限 」というものがあります。野菜の連作障害とは 毎年、同じ場所に同じ野菜(あるいは同じ科の野菜)を栽培することを連作といいます。 そうすると、その野菜を冒す病原菌や有害線虫(ネマトーダ)が多くなったり、土壌の中の養分が不足したりして、野菜の生育が悪くなります。 これを連作障害といいます。 とくにナス科やウリ科、マメ科、それにアブラナ科の野菜は連作障害を起こす

今年もトマトは連作です Yamamurayujildのblog

トマトを連作するには プランター栽培 トマトの育て方 Com

今年の使用資材の紹介と私が行っている連作障害対策。 連作障害対策大玉トマト自根連作27年目。 今年の使用資材の紹介と私が8/9/21 現場で役立つ農薬の基礎知識 149土壌病害虫を一網打尽 連作障害防ぐ 14年6月25日 一覧へ26/1/18 トマトの連作障害(青枯病)対策事例 18年1月26日 トマト・ミニトマト 青枯れ病 Tweet トマトの青枯病といえば、恐怖の土壌病害です。 その病気を克服した事例をご紹介します。 トマト農家にとって脅威の病気、「青枯病」 かわいそうなトマトですね。

jaみな穂 19年5月号

1

15/9/21 連作障害 対策 米ぬか 連作障害とは? ダイコンに限らず、同じ科の野菜を連続で栽培すると、 連作障害が出やすくなるといわれています。 トマトの後にトマトという連作だけでなく、 トマトと同じナス科のナスやジャガイモなどを連作することでも「連作障害」を回避するため、しっかりとした栽培計画を立てましょう。 連作障害 養分の欠乏 「連作」を続けると、土壌中から同じ成分が吸収され続けるので、微量要素欠乏を引き起こす場合があります。 土壌病害 その野菜を好む病原菌が増殖し連作障害の出やすい作物 (* アブラナ科とナス科の野菜 )がありますが、土作りができていないからである。つまり、連作障害は土作り・土壌管理ができていれば出ないはずです。 連作障害のおもな原因は, ①土壌病害虫(病害微生物)の優先であり、

Hb 101でトマトの連作障害を克服し 土壌が軟らかくなり 生産量が多く 糖度が高く おいしいトマトが出来ます お客様の声 Hb廣報オンライン版 フローラ公式通販サイト

みんなに聞いた 連作障害に負けない野菜づくり 花ごころメディア 花ごころ

現場で役立つ農薬の基礎知識 14 9 土壌病害虫を一網打尽 連作障害防ぐ 現場で役立つ農薬の基礎知識 14 シリーズ 農薬 Jacom 農業協同組合新聞

Hb 101で連作障害が出なくなり 圃場の土壌が柔らかくなり 通水性 通気性の高い土壌が出来 甘くておいしいトマトが出来ます お客様の声 Hb廣報オンライン版 フローラ公式通販サイト

ナスの連作は ナスの育て方 Com

トマトの後作は トマトの育て方 Com

フルーツトマト 家庭菜園 連作障害を避ける栽培方法 Youtube

かわそえ農産 元気なトマト 萎れたトマトで病気の診断をした結果 21 7 25 T Co Drcvkwn3as トマト栽培 ミニトマト栽培 青枯れ 家庭菜園 ガーデニング 連作障害 農業 ハウス園芸

M9jp4402bdtwxkd8n0a Net Qa Nasu Atosaku

みんなに聞いた 連作障害に負けない野菜づくり 花ごころメディア 花ごころ

連作障害って アラフィフ マイルストーン

トマト 連作障害の対策は絶対するべき 6つの対処法を農家が伝授 もこっとおにぎり

家庭菜園 ミニトマト Ja西春日井

トマトの育て方 連作障害と対策

サンディエゴでゴルフ お義父さんのトマト

トマトの病気 前野町五丁目農園日誌

トマトが青枯れ病を発症 ナス トマト ピーマンの連作障害 感染拡大中 さらに 台風第8号 ノグリー が接近中 家庭菜園の台風対策14年版 Sunday Gamerのブログ

3年目の連作障害予備軍トマト By Oyaji トマトの栽培記録 育て方 そだレポ みんなの趣味の園芸

連作障害なのか Diyハッピーライフ

トマト 連作障害 トマトの育て方 Com

家庭菜園の連作障害は 牛ふん で解決できる しろっこブログ

Hb 101でトマトの連作障害を克服し 土壌が軟らかくなり 生産量が多く 糖度が高く おいしいトマトが出来ます お客様の声 Hb廣報オンライン版 フローラ公式通販サイト

毎年同じ場所で同じ野菜を作ってるけれど うまく育たない 土壌改良資材 自然の恵み

家庭菜園こそ注意 連作障害の予防と対策 畑は小さな大自然vol 17 マイナビ農業

トマトの育て方 トマト栽培には生理障害 病気 害虫被害 連作障害 色々有ります 家庭菜園の仲達と家庭野菜宣言

野菜を丈夫に美味しく育てるためのテクニック 連作障害 を回避しよう Pr Gardenstory ガーデンストーリー

オクラ 栽培 連作障害 Jordan Momir

ミニトマト栽培 連作障害の対処法 Youtube

トマトの連作障害 青枯病 対策事例 サンビオティック

M9jp3ya3i5308a7pvb Com 9e E6 A0 E5 9f B9qa 9e E9 80 A3 E4 9c E9 9a 9c E5 Ae Html

竹粉肥料 堆肥の製造販売 株式会社竹ノ粉 ブログ記事一覧

トマト初収穫 連作障害クリアできるかも6 18 北鎌倉湧水ネットワーク

トマト ナス ピーマンの連作障害対策になる野菜はこれ コンパニオンプランツ栽培で連作を可能にする方法 カジトラ 21 夏野菜 コンパニオンプランツ トマト

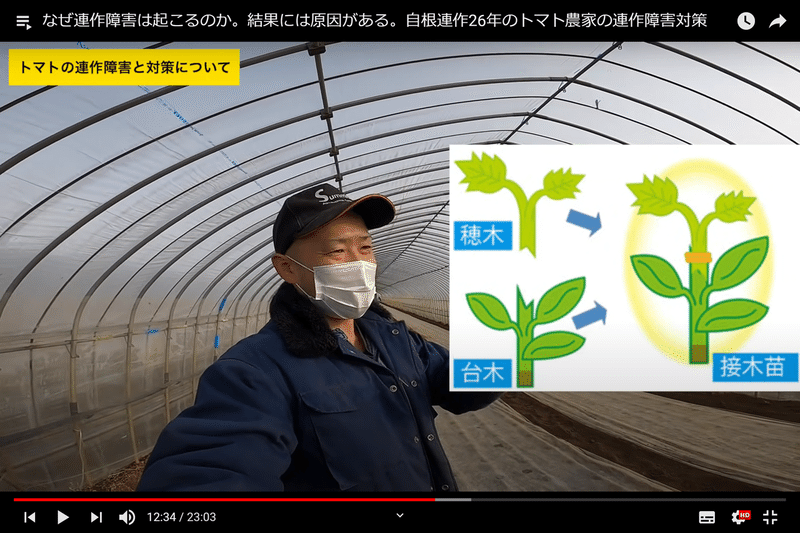

なぜ連作障害は起こるのか 結果には原因がある 自根連作26年のトマト農家の連作障害対策 Youtube

連作障害が目立つ 白馬の少年

家庭菜園でプランター栽培におすすめの野菜やハーブ15選 連作障害が起きにくい野菜選びと対策 育て方labo 育て方ラボ

トマト

土づくりから手入れの方法まで トマト栽培のコツ 人気野菜の育て方 Honda耕うん機

みんなに聞いた 連作障害に負けない野菜づくり 花ごころメディア 花ごころ

初めて トマトの連作障害 マツバ製茶 社員の声

M9jp3ya3i5308a7pvb Com 9e E6 A0 E5 9f B9qa 9e 92 E9 80 A3 E4 9c 81 99 8b 81 Ab 81 Af Ef 9c E5 9c B0 E6 8d 81 Html

トマトの連作障害対策 ニラ 自然派で行こう

脱 トマト連作障害 毎年同じ畑でトマト栽培 最短60日の土壌改良法

小さな畑の救世主 連作障害を防いで野菜がすくすく育つ土壌改良材 Pr Gardenstory ガーデンストーリー

作物の連作 輪作について ja御殿場

輪作 りんさく とは 連作障害対策におすすめの組合せ一覧 保存版 施設園芸 Com

連作障害を防ぐ Jaいがふるさと

家庭菜園こそ注意 連作障害の予防と対策 畑は小さな大自然vol 17 マイナビ農業

トマト ナス ピーマンの連作障害対策になる野菜はこれ コンパニオンプランツ栽培で連作を可能にする方法 カジトラ

株式会社大和 静岡県から全国に野菜 花づくりを応援 園芸肥料 資材の通販 連作の障害が気になる土に

2

連作障害はありえないトマト栽培 鍬人の野良日記

トマト栽培の後作にオススメな秋冬野菜 8 2 Youtube

家庭菜園で連作障害を克服する為に 堆肥の実験 信州園芸店オヤジのblog 信州 諏訪園芸資材から発信

堆肥に混ぜる微生物 3リットル 健康な土づくり 連作障害の改善に ぼかし 堆肥 家庭菜園 送料無料 Taihi 3 1 ぐるぐるえこマルシェ 通販 Yahoo ショッピング

家庭菜園でできるトマトの連作障害の対策法 いつもお外はぽっかぽか

トマト連作障害対策 かずちゃん農園

連作障害対策 ブイエス科工株式会社

トマト有機栽培で土壌殺菌目的で使用しています 土壌改良微生物 連作障害対策に天然孟宗竹パウダー 竹王 公式サイト

トマト スイカの根こぶセンチュウ 元肥で使用

家庭菜園こそ注意 連作障害の予防と対策 畑は小さな大自然vol 17 マイナビ農業

トマトの連作障害 を失敗の言い訳にするのはやめましょう もっと大事な管理があります

尻腐れ病と連作障害 かーびーの自然生活

きぬごし農園 ネコトマト ミニトマト連作障害対策の記録

家庭菜園こそ注意 連作障害の予防と対策 畑は小さな大自然vol 17 マイナビ農業

トマトの連作障害を克服する わたしの実験 信州園芸店オヤジのblog 信州 諏訪園芸資材から発信

台木トマトの新品種 シャットアウト の種子を発売 18 ニュースリリース サカタのタネ

トマト ミニトマトの栽培方法 育て方のコツ やまむファーム

輪作 寄せ植えは要注意 一緒に植えてはいけない 植えるといい野菜 All About オールアバウト

月刊 現代農業19年10月号 土肥肥料特集 連絡障害ってホントはなに

観葉植物 インテリアグリーン のポトス 家庭菜園で連作は本当にいけないか

1

トマトの作り方 トマトの収穫後に植える野菜は何がいい 家庭菜園で栽培 野菜の簡単な作り方

トマト 連作障害 トマトの育て方 Com

家庭菜園での連作障害対策 簡単にできる回避ポイントとは

トマトの連作障害対策を教えて下さい 家庭菜園なもので 畑とし Yahoo 知恵袋

1

ミニトマトの連作障害はありますか 2年連続でも病気が出やすいでしょうか 葉 Yahoo 知恵袋

Aiwendil בטוויטר きゅうりのプランターから生えてきた野良トマトがこの状態なので片付けるに片付けられない きゅうりの連作障害 を避けるため トマトときゅうりの鉢を昨年と交換したせい 9月半ばの台風で倒れたと思いきや そのまま花を咲かせて元気に結実中

家庭菜園こそ注意 連作障害の予防と対策 畑は小さな大自然vol 17 マイナビ農業

初心者の家庭菜園 トマトは連作障害なのか 初心者の家庭菜園挑戦

ジャガイモ 連作 ジャガイモ栽培 Com

トマトの連作障害に菌の黒汁がすこぶる良い 菌の黒汁スタッフブログ

トマト連作障害と7月の異常気象に勝つ 土壌改良法と畑づくり

株式会社大和 静岡県から全国に野菜 花づくりを応援 園芸肥料 資材の通販 連作の障害が気になる土に

連作障害恐ろしや Carrot

小さな畑の救世主 連作障害を防いで野菜がすくすく育つ土壌改良材 Pr Gardenstory ガーデンストーリー

第11回 連作障害 地球時間 あすたいむ 倶楽部

M9jp4402bdtwxkd8n0a Net Qa Tomato Atosaku

農学博士に学ぶ 連作障害とは 原因は 肥料や土づくりでできる対策も徹底解説 農業 ガーデニング 園芸 家庭菜園マガジン Agri Pick

連作障害 菌の黒汁スタッフブログ

ミニトマト栽培 連作障害の対処法 Youtube トマト栽培 トマトの栽培 栽培

津村さん家の栽培日誌 R3 No 115 植物labo

連作障害から野菜を守る 土地改良剤 培養液 わいずニャン 情報局

小さな畑の救世主 連作障害を防いで野菜がすくすく育つ土壌改良材 Pr Gardenstory ガーデンストーリー

ミニトマトの育て方と失敗例は 家庭菜園 趣味時間

連作障害ってなんで起こるの 連作障害の原因と対策 トマト 井上寅雄農園 井上隆太朗 Note

連作障害とコンパニオンプランツ 日本語で読む Medium

地面についてしまう みんなとカゴメでつくるコミュニティ Kagome アンドカゴメ

これ知ってた 狭い畑で連作障害を防ぐ5つの裏技 Youtube

0 件のコメント:

コメントを投稿